从名企看绩效激励。

华为公司

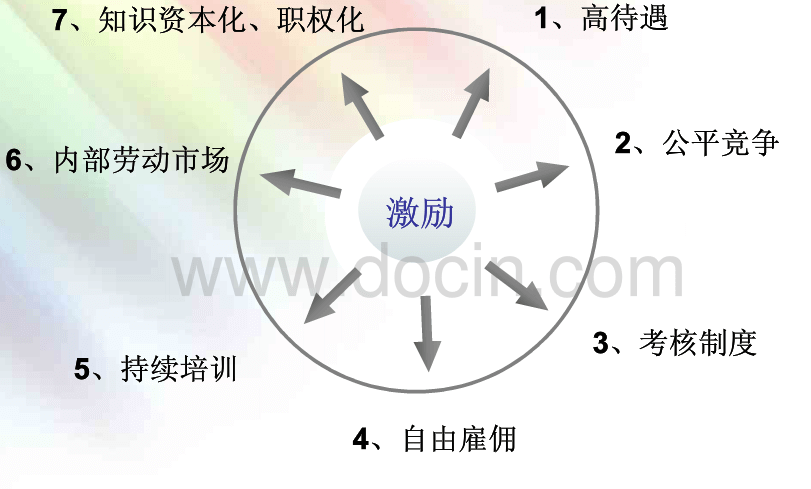

华为的人才激励机制,主要有以下几个方面:

1、建立以自由雇佣为基础的人力资源管理体系,不搞终身雇佣制。在1996年通信市场爆发大战前,华为的市场体系有30%的人下了岗,其中有曾经立下汗马功劳而又变为落后者的员工。这一次变革,让华为人认识到:“在市场一线的人,不允许有思想上、技术上的沉淀。必须让最明白的人最有能力的人来承担最大的责任。”从此,华为形成了干部是没有任期的说法。那些居功自傲、固步自封的人,不得不在企业快速发展的压力下,不断提高个人素质,不断提高工作能力。

2、建立内部劳动市场,允许和鼓励员工更换工作岗位,实现内部竞争与选择,促进人才的有效配置,激活员工,最大限度地发现和开发员工潜能。对于一个空出或即将空出的职位,公司就发布内部招聘信息,并且招开竞聘大会。应聘者要作十五分钟的演讲,接受评选和观众的提问,高层领导和专家组成评审委员会,根据竞聘报告和现场表现,当场拍板任职入选。

3、高工资。华为称为“三高”企业,指的是高效率、高压力和高工资。任正非坚信高工资是第一推动力,因而华为提供的是外企般的待遇。除了高工资,还有奖金与股票分红,内部职工的投资回报率每年都超过70%,有时甚至高达80%。经济利益是最直接最明显的激励方式,高收入是高付出的有效诱因。

4、提供持续的开发培训。华为实行在职培训与脱产培训相结合,自我开发与教育开发相结合的开发方式,让员工素质适应企业的发展,同时充分让员工有机会得到个人能力的提高。每年华为都要派遣大量的管理人员、技术人员到国外考察、学习、交流,优化了重要领域的人员素质,为有进取精神的人才提供了提高知识和素质的机会。

5、“公平竞争,不唯学历,注重实际才干”。华为看重理论,更看重实际工作能力,大量起用高学历人才,也提拔读函大的高中生。在华为有年仅19岁的高级工程师,也有工作七天就提升为高级工程师的。不论资排辈,只重实际能力,华为大胆地起用年轻人,一位只有25岁的华中理工大学毕业生就当上了带领500多人的中央研究部主任,这在其他企业是难以想象的。中科大毕业的李南到华为的第二天就被提升为工程师,两个星期后成为主任工程师,半年后任中研部副总经理,一年后升任中研部总经理,次年,23岁的季一南成为公司最年轻的副总裁。华为大胆的用人策略,让员工看到了希望,激发了员工的事业心,使大批年轻人成为公司的中坚力量。

6、客观公正的考评。考评工作有着严格的标准和程序,是对员工全方面的考评,考核的依据依次是:才能、责任、贡献、工作态度与风险承诺。对于绩效的考评是重点,宜细不宜粗;对于工作态度和工作能力看重长期表现,宜粗不宜细。客观公正的考评,是对人才工作绩效的正确评价,是实行激励方案的保证。根据斯金纳的强化理论,人的行为会受到外界正强化、负强化和消退强化的影响,而对员工采用的强化手段,是要以考评结果为依据。

7、知识资本化、知识职权化。华为的员工持股制度,是按知分配的,把员工的知识劳动应得的一部分回报转化为股权,即转化为资本,股金的分配又使得由股权转化来的资本的收益得到体现,通过股权和股金的分配来实现知识资本化。还有组织权力,也按照知识的价值来分配,组织权力的分配形式是机会和职权,因而知识可以职通过权分配来表现。员工的股份是不可转让的,如果要退出公司,只能以初始出资价出售给公司,这样想离开公司的代价就会变得很高。越是公司重要的人员,持有的股份越多,离开的代价也越大,所以这是企业的一项长期激励方法,体现了知识的价值,保证了企业的稳定。

●分析:

优点:灵活对内驱力激励理论的综合应用

l 华为中的”1+1+1”的激励之道即员工的收入中,工资奖金股票分红的收入比例是相当的,共同构成员工的收入华为还专门设立了一些精神奖励,荣誉奖,职权激励。这些措施成功运用到了过程型激励理论中的强化理论,即但员工收到工作情境中物质或精神的各种激励后,就会产生积极而努力性地工作,从而产生高水平的绩效,应用到实际管理中就是薪酬管理,其中的员工持股计划把员工个人利益和企业的整体利益紧紧联系在一起,使员工获得更高薪酬的需要增强了,有了齐心协力的把企业业绩提高的目标,有了一种很强的归属感,目标转化为动机,在一定的外部环境下产生了可见的努力工作,干劲十足的工作氛围。这正符合了马斯洛需求层次理论和成就动机理论中的归属需要。

l 同时华为对员工的评价待遇和职位不具有一定必然的关联性,没有了官本位,给了员工更多的升职机会,正如马斯洛所说的员工的自我实现的需要和麦克里兰所认为的成就需要在这种任职机制下得到最大的满足。华为通过运用了一系列激励理论,不仅提高了员工的绩效,也使企业业绩大幅度提高,企业规模也不断壮大,同时培养了大量的优秀人才,留住了人才,也吸引着各大学毕业生们涌进华为,使自己的才能在这里有施展的舞台。从这方面看,这不失为一个成功案例。

缺点:过于激进和持续的强化理论应用

再完美的制度也有待于完善,华为的工作模式和激励制度并不适合每个人,“过劳死” 引发了争议,许多员工都表示自己压力很大。

l 在这种情况下,华为首先要客观的认识到这是强化理论运用的过于激进,持续不断的激励,员工的弦一直绷得很紧, 遭受末位淘汰的精神惩罚,心理压力很大。强化既要及时还要适度,才能使工作气氛变得轻松,员工的被尊重的需要,社交需要同样很重要。企业应以奖励为主,根据奥尔德弗的ERG理论,当较高层级的需要受到挫折时,很可能会降而求其次,因此有的员工受挫后会强烈要求关系需要或生存需要。企业有关部门主管应多接触员工,有效地沟通,及时发现员工的心理和行为的变化,然后进行面对面的交谈,以员工的立场去劝解员工,让他们这方面需要得以满足,安心的工作。对于企业内部的加班政策,末位淘汰政策,这些都不失极端,取而代之的应该是柔和政策,譬如,结构重组,改善工作环境,建立职业咨询部门,开展员工援助计划,同时改变员工工作时间,增加弹性时间和带薪休假。