批判性思维不仅是思维技能,更是我们识别和解决日常生活中各种问题的方法,而且与一个人的成长密不可分。

最近,13岁男孩杀害10岁女孩抛尸案轰动社会,网络更是一片哗然。

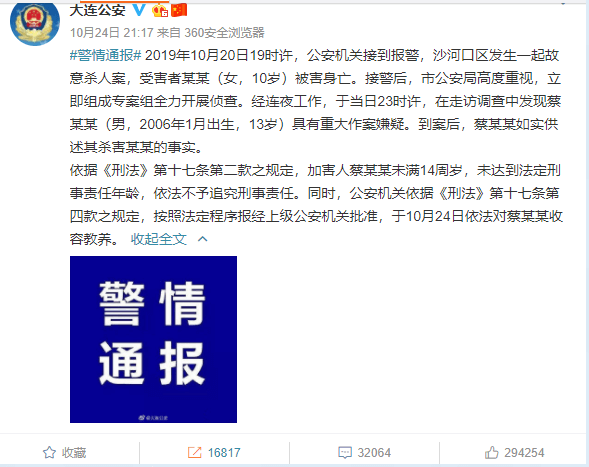

10月20日19时许,大连市公安机关接到报警,沙河口区发生一起故意杀人案,受害者某某(女,10岁)被害身亡。接警后,大连市公安局高度重视组成专案组,经连夜工作,最终于当日23时许,发现蔡某某(男,2006年1月出生,13岁)具有重大作案嫌疑。到案后,蔡某某如实供述其杀害某某的事实。

本周热点

一 “ 收容教养?就完了?”

依据刑法第十七条第二款之规定,加害人蔡某某未满14周岁,未达到法定刑事责任年龄,依法不予追究刑事责任。同时,公安机关依据刑法第十七条第四款之规定,按照法定程序报经上级公安机关批准,于10月24日依法对蔡某某收容教养。

而【收容教养】却引起了广大群众的不满,如此残忍地杀害了人,仅仅因为未满14周岁就不予追究刑事责任,只是收容管教?不是应该处以死刑才对吗?

网络隐藏者们更是义愤填膺,拿起键盘谴责行凶者,质疑法律的不公。

一时间,各种帖子、文章都在问:法律是不是应该改一改了?未成年人保护法是来保护未成年人罪犯的?

很多人跑去骂大连公安,谴责大连公安不作为,稍微聪明一点的则去质疑法律。

法律是人制定的,当然会有漏洞,漏洞不代表不公。

因为法律总是落后于时代的发展,我国刑法遵循“从旧兼从轻”原则,即如果全国人民代表大会基于大连案件修改了相关法律,但是蔡某某现在依然是“收容管教”的结果。

以此案件为代价则促进了我国法制的进步,促使制定法律的全国人民代表大会对于负刑事责任的年龄是否调整的考量。

法律的责任不仅仅是惩罚犯罪,更重要的使命是预防犯罪,不让更多的悲剧发生。

而在本次案件的背后,预防青少年犯罪才是整个社会中的每个人、每个家庭、教育机构、政府机关的关注点和发力点。

二 “未成年就该被原谅?”

有人说对蔡某某不追究刑事责任是“未成年就可以被原谅”的表现,我不同意,不管是受害者的家属还是对于社会上因此关注本案件而受到影响的人,都不会原谅剥夺别人生命、行凶杀人、危害社会的人。难道成年人杀了人判了无期死刑后就是被原谅了吗?

甚至有人主张,以暴制暴。

难道上面的作者主张回到古代没有法律的时代,让受害者家属再杀死罪犯为死去的孩子报仇雪恨吗?

三 “是否应该降低刑事责任年龄”

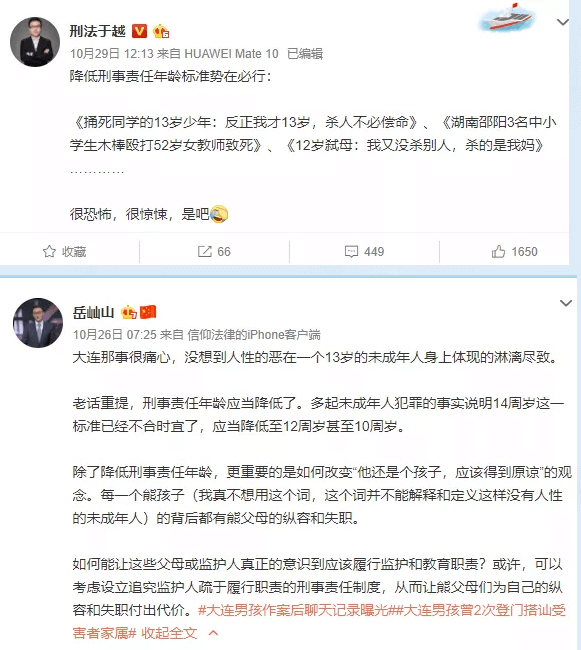

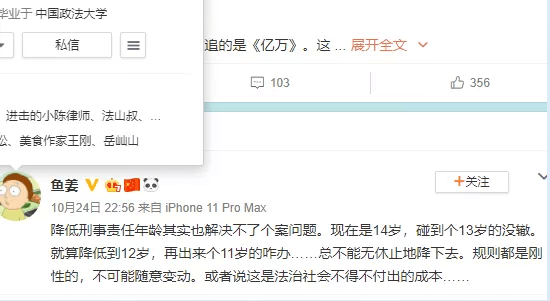

从事于法律工作、法律研究的律师、法律教授以及其它人,则基于此案件,发出#是否应该降低未成年人刑事责任年龄的讨论

@刑法于越、@岳屾山 两位都是在法律行业很有权威的专业人员,均呼吁应该降低刑事责任年龄了,建议降低至12周岁甚至10周岁。

但,网友@鱼姜 的观点又提醒了我们,仅仅降低刑事责任年龄真的可以解决问题吗?

纵观过去发生的一系列青少年杀人案件,有刚满18周岁杀人犯罪,也有十五六七岁的杀人分尸,重庆小女孩电梯摔死婴儿,湖南男孩杀死姑姑一家三口,未成年人犯罪的年龄越来越低,如果以后有低于10周岁的杀了人又该怎么办了,难道还能一再降低刑事责任年龄吗?

四 辱母案的事实真相

2016年的辱母/于欢杀人案最近有了新的消息,与当时的一味的同情于欢不同,现在,很多人好像改变了看法。

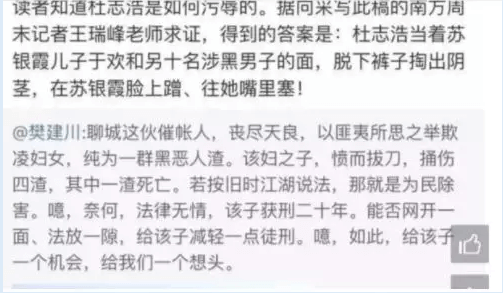

当时的很多报道一股脑的渲染、夸大催债者如何极尽下流手段羞辱于欢的母亲,于是就有了【催债人脱下裤子,将生殖器甩在于欢母亲的脸上,逼其含生殖器,甚至还有逼其母吃大便,当于欢面儿强奸其母】等等消息。

各媒体极尽夸张手法,给大众营造了于欢不忍母亲被催债者的极尽侮辱而挥起刀刺向催债人的可以被同情的英雄形象。观众觉得任何有孝心的人在当时那种情况下,都会做出同于欢一样的行为。

舆论一边倒向同情于欢,大家都觉得法律应该网开一面。

但是真相真的是这样吗,最近法律博主法律博主@唐有讼 对于#辱母杀人案讨债者再起诉于欢#于欢案中的案件事实做了更正:

于欢母亲借高利贷100万,月息10%。还不上钱,债主就来催,催也没钱,就开始搞暴力。债主把于欢母亲的头按到接近马桶水面的位置,但没有逼其吃大便,将烟灰弹到于欢母亲胸前衣服上,一个人当众脱了裤子,扭动下体,但没有将生殖器往于欢母亲脸上贴这个情节,更没有强奸一说。后来在众人劝说下,该人提上了裤子。但要钱还在继续,在后来的争执中,于欢拿刀警告债主,别再上前,债主没听,骂了几句,于是,就发生了砍人的一幕。

最后,催债者一人死亡,两人构成重伤二级,一人轻伤二级。

虽然一审以故意伤害罪判处于欢无期徒刑到二审于欢属故意伤害罪的防卫过当,判处于欢有期徒刑5年。但却不是因为法官对于于欢的孝敬心网开一面,司法是公正的,是结合当时的真实情况判定于欢属刑法规定的防卫过当情节才判定减轻刑罚。

事实就是,于欢并不是媒体渲染给观众所认为的那种英雄形象,催债人侮辱其母也没有用尽不人道手段。

辱母案的舆论导向改变,使得我学会用怀疑的眼光看代媒体的报道,而大多数人关注、讨论、相信、支持抑或是批判的,是否是正确的?是真正需要被关注的重点吗?多数即真理吗?

所以,在大连案件发酵时,我除了震惊,更多的是对媒体对于本次案件事实是否有过分渲染、夸张报道,对于犯罪人蔡某某的人格、行为描述是否符合事实的怀疑,毕竟一般人真的很难想象这样年龄的孩子可以做出这种恶行。

虽然,公众的错误认知是基于媒体的夸大,但是我们每个人在面对社会热点事件时,应该学会用批判性的思维来处理信息,拥有自己的独立思考。

《独立思考》

作者: [美] 朱迪丝·博斯

出版社: 商务印书馆

副标题: 日常生活中的批判性思维

原作名: THINK:Critical Thinking and Logic Skills for Everyday Life

译者: 岳盈盈 / 翟继强

出版年: 2016-5

适读人群 :高校学生以及对批判性思维感兴趣、希望在生活中运用批判性思维技能的普通大众

本书是一部畅销的美国批判性思维课程教科书。与目前市面上的同类书籍不同,它不仅从逻辑学、科学方法论以及科学的怀疑精神等角度介绍正确的思维方法,而且从当前世界现实问题入手,利用批判性思维技巧,对社会、经济、政治、环境、商业、媒体、科学/学术等领域进行了深刻的反思性批判,具有很强的实践性和启发性,是现代公民建立科学精神、学会独立思考、不盲从的必读书。

作者简介 · · · · · ·

朱迪丝·博斯,1990年获得波斯顿大学社会伦理学博士学位,1988年至1995年在美国罗德岛大学哲学系担任教职,之后在布朗大学医学院担任副教务长,直到2004年退休,享受专职作家生活。她撰写了10部书籍,包括小说《欺骗之岛》(Deception Island)以及大学教科书如《独立思考》(Think)、《生活中的伦理学》(Ethics for Life)等。

内容简介 · · · · · ·

国内第一本“批判性思维”全彩杂志书 教你如何在实际生活中使用批判性思维技能。

编辑推荐:

如何打破惯性的思维模式,突破思维上的误区与局限?

如何运用理性和逻辑能力,做出最正确周全的判断和决定?

本书内容循序渐进,简单易懂,破除阻碍批判性思维的错误观念和陋习,帮助读者建立思维的正确观念和良好习惯,使大家成为更具有创造力和批判力的独立思考者。

作者深入社会、经济、政治、环境、商业、媒体、科学等现实领域,结合作者精心设计的“思想库”“分析图片”“行动中的批判性思维”“独立思考”等专栏,帮助读者将理论运用于实践,在日常生活中运用批判性思维技能。

批判性思维不仅是思维技能,更是我们识别和解决日常生活中各种问题的方法,而且与一个人的成长密不可分。

死刑是否应该废除?UFO是否存在?堕胎合乎道德吗?同性婚姻应该合法化吗?人工智能会取代人类吗?

在这个全媒体的时代,我们每天都会接触各种各样的观点和浩如烟海的信息,它们往往真假难辨、良莠不齐甚至相互矛盾,怎样处理和面对这些信息,需要我们有正确的思考能力和判断能力,而批判性思维,正是提高我们的思考和判断能力,为我们的行为作出指导的一把利器。

每个人都应该锻炼自己成为生活的批判家,努力做这个时代的清醒者。

本周完结,周末愉快。

扫码关注我们